En los tiempos que corren es recomendable volver a Patricia Highsmith, la escritora que creó un mundo de máscaras, identidades robadas, mentirosos sin escrúpulos, estrategias sin compasión, discursos ideológicamente falsos y dilemas (a)morales.

Uno de los grandes temas de la escritora estadounidense fueron las falsificaciones: de la propia vida, del arte, de los hechos y los sentimientos. En su libro La máscara de Ripley, la intriga gira en torno a un famoso pintor que desaparece, uno de sus talentosos admiradores que comienza a crear nuevas obras de su maestro, un incrédulo coleccionista y un treintañero y aburguesado Tom Ripley que decide arreglarlo todo a su estilo.

En un pasaje, Ripley, quien desea y necesita desviar la atención del coleccionista y hacerlo olvidar su investigación para desenmascarar al estafador, saca a colación a Hans Van Meegeren, aquel pintor que durante años realizó copias de obras de Vermeer, cuya calidad era tan grande que incluso después de ser descubierto sus pinturas siguieron siendo altamente cotizadas y buscadas.

Indignado ante tal argumento, Thomas Murchison, el coleccionista, replica: «El estilo de un artista es su verdad, su honradez. ¿Hay alguien con derecho a copiarla, del mismo modo que se copia la firma de otro? ¿Y con la misma finalidad, aprovecharse de su reputación, de su cuenta bancaria? ¿De una reputación basada de antemano en el talento del otro?»

Aunque sus preguntas apuntan en el sentido justo e intentan reflexionar sobre la naturaleza del acto de falsificar, Patricia Highsmith, como siempre lo hace, evitará dar respuestas y logrará, como siempre lo hace, hacernos cómplices involuntarios de los crímenes de su protagonista. Más aún, Ripley se lanzará a justificar las falsificaciones como un acto artístico en sí mismo.

«Si uno pintaba más falsificaciones que cuadros propios, ¿no se convertirían las primeras en algo más natural, más real y auténtico, incluso para uno mismo, que las propias obras? Acaso, a la larga, el hacerlo dejase de representar un esfuerzo y el trabajo se convirtiese en una segunda naturaleza del pintor», dice uno de los personajes más adelante.

La historia cultural está llena de casos de famosas falsificaciones, impulsadas en gran parte por un mercado que busca piezas únicas y coleccionistas dispuestos a pagar fortunas por una obra firmada. De hecho, como sentencia Fritz Mendax en el libro El mundo de los falsificadores, durante mucho tiempo, más que la originalidad, la imitación, la copia a los grandes maestros y el trabajo colectivo practicado en los talleres de pintura fueron la base de la labor artística, con lo que el asunto de si una creación era falsa o verdadera dejaba de ser central. «Desde el enorme aumento de los precios de las obras de arte que se produjo en los siglos XIX y XX están en juego grandes fortunas con las cuales las falsificaciones resultan ya intolerables», explica.

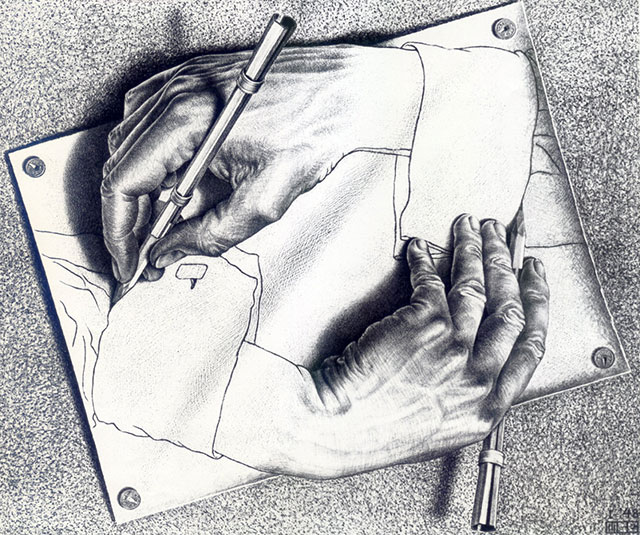

Pero tras cada una de esas falsificaciones hay personas, una mano que sostiene un pincel, un lápiz o un cincel y que realiza un esfuerzo importante por repetir los gestos, las técnicas y formas de ver el mundo de otro hasta ser devorado por el otro. Personas que prefieren, por ambición, deseos de figuración o simple ganancia económica, utilizar su, a veces innegable talento, para crear obras bajo la sombra ajena o lisa y llanamente inventar autores que jamás existieron y que aparecen milagrosamente tras décadas de olvido.

¿Se cuestiona un falsificador? ¿Tiembla su mano al perpetrar su obra? La teoría dice que sí, que tal como se agita el corazón al momento de mentir, una imperceptible traza de duda queda estampada en el óleo o en la firma.

Quizá por eso ciertos falsificadores necesitan encontrar una justificación a su labor. No hace mucho se dio a conocer la historia de Mark Landis, quien durante décadas creó obras bajo nombres de reconocidos artistas. Lo curioso es que en vez de venderlos, los regalaba a museos. «Fue un impulso para impresionar a mi madre. Siempre admiré a los coleccionistas ricos en la televisión regalando pinturas a museos», explicó.

Años antes, durante su juicio, Van Meegeren había dicho que decidió falsificar cuadros en venganza a los críticos que habían menospreciado sus trabajos. Y para hacerlo no había encontrado nada mejor que «pintar en su propio estilo pero con los colores del siglo XVII».

Aún el mundo de la ilustración parece a salvo de las falsificaciones. Pero es probable que eso comience a cambiar rápidamente. Los altos precios que están alcanzando los dibujos de Hergé, creador de Tin Tin, de quien el año pasado se vendió un original en 2,65 millones de euros, o los primeros ejemplares de historietas clásicas hacen prever el florecimiento de especialistas en la copia de obras ilustradas, amparados en su alta reproductibilidad y dispersión, y en la falta de catálogos razonados y estudios detallados de la obra de cada autor.

Lo que sí se ve de más en más son los plagios, primos hermanos de las falsificaciones. Las redes sociales ponen al alcance de todos millones de imágenes y facilitan la oportunidad para hacer pasar por propia la obra de otros, reutilizarla o alterar su finalidad sin el consentimiento del autor.

Por ahí andan circulando magnetos, bolsos o cuadernos realizados con ilustraciones de artistas que luchan por comenzar una carrera. Afiches que usan imágenes de connotados dibujantes para apoyar causas diametralmente opuestas a las suyas. Imbunches ilustrados que mezclan trozos de dos obras de autores distintos. Tazones que promocionan Chile con las ilustraciones de una ilustradora chilena que no recibirá un peso por su trabajo. Sitios que dicen apoyar el arte pero que no respetan los derechos básicos de los artistas. La lista es larga y nefasta.

No se trata de inspiraciones, ni homenajes, ni parodias, ni difusión gratuita como se empeñan en afirmar algunos de los perpetradores. Es simplemente una forma de hacer pasar gato por liebre a costa del sudor ajeno.

Pero como en las obras de Highsmith todos pueden ser cómplices de estos actos cuando se exige a los creadores «ilustrar como X», «diseñar para ayer» o «usar fotos de Internet», impulsándolos a tomar el camino más corto y más peligroso. Un camino además sin salida, porque si bien Internet da las herramientas para el plagio, también las da para descubrirlo. Ante esos dilemas, es bueno repetir como un mantra las palabras de Murchison: «El estilo de un artista es su verdad, su honradez». Aunque eso signifique enfrentarse a los Tom Ripley de nuestros tiempos, para quienes el fin justifica todos los medios.El Guillatún